我が家のお盆

―終戦という昭和の記憶と供養―

今年の夏は、温暖化という言葉が空しく響くほどの酷暑だった。私は、孫の誕生と遺産相続という私事を兼ねて、長野県の飯田市と松本市を訪れた。東京から200〜300km圏の典型的な地方都市で、かつては畑と田んぼが広がっていたが、今では住宅やコンビニが目立つ。といっても風光明媚、山紫水明の自然が溢れる懐かしい田舎である。

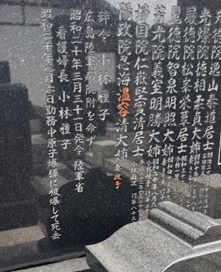

飯田での墓参の後、序でといっては申し訳ないが、松本の母の実家に立ち寄った。何年も空き家で、老朽化した家屋はさらに朽ちかけ傷みがひどい。墓地はその近くで、線香も供物もなく静か訪れる人を待っているように見えた。石に刻まれた短い文が目に入ったのはその時だ。

小林種子とは私の母の姉で、1945年8月6日、広島陸軍病院で原爆に被曝し即死した。病院は爆心地からわずか1.5km南。全壊・全焼は言うに及ばず、入院患者・医師・看護師の多くが即死、医療活動など到底望める状況ではなかったという。

そして追い討ちをかけるようなソ連の参戦。もしソ連の参戦が早ければ、原爆は不要だったのか。逆に、原爆を投下しても「御聖断」がなければ戦争は続いていたのだろうか?そうなれば日本の被害はさらに甚大だっただろう?米国の狙いがソ連参戦への牽制か、あるいは新兵器の実験だったのか?結論の出ない疑問は今も尽きることはない。三発目を東京に投下する計画もあったという。

取り止めのない思いを巡らしていると、ふと叔父(父の兄)のことも思い出された。叔父は飯田の出身である。ここ南信は開拓団として満州に渡った人が多いところで有名だ。叔父も一攫千金を夢見て満州に渡り、ソ連軍の侵攻に遭遇した。脱出に成功し帰国はできたが、その過程で家族は離散した。検閲に阻まれた手紙や、敗戦の混乱で失われた絆は、もはや取り戻せない。

明治の日本は岩倉使節団に象徴されるように、西洋の制度を驚異的な速度で吸収した。しかし半世紀後には、情報鎖国と決められない政治、軍部の独走で国際秩序の挑戦者となり、大きな破滅へと突き進んでしまった。

もし昭和20年3月31日の辞令がなければ、小林種子は広島で死ぬこともなかった。だが総力戦体制という国家の暴力装置に組み込まれて、選択肢を持てるはずもなかったのだ。

歴史にifはないというが、家族を失った者はどうしてもそう考えずにいられない。我が家では、この時期に亡くなった人が多い。両親も、妻も、命日は八月である。お盆に墓参りをすると、単なる「先祖供養」では済まなくなる。昭和の戦争の記憶と、自分たちの家族史が重なり合い、静かな墓地で複雑な思いが去来する。

今年は昭和100年であり、原爆開発の基礎となった量子力学誕生100年でもある。石破首相は「80年談話」の発表を見送ったが、見送ったというより「避けた」、「過去と向き合う責任を棚上げした」といった方が適切だろう。

だが、私にとってお盆は、そうした大きな歴史を論じる場ではない。墓前で手を合わせ、家族の名を思い出すとき、戦争の記憶は私自身の血の中にあることを知る。それはやがて忘れ去られてしまうかもしれないが、いまここで供養の形を取る限り、確かに繋がっている。

我が家にとってのお盆は、先祖供養と戦争の記憶が交錯する、静かで重い時間である。